Je vous parle des plus beaux films du monde. Je vous parle de ce que je considère comme le paradis perdu du cinéma. A ceux qui le connaissent déjà, aux autres, fortunés, qui vont encore le découvrir, je vous parle du cinéaste Yasujirô Ozu. Si notre siècle donnait encore sa place au sacré, s’il devait s’élever un sanctuaire du cinéma, j’y mettrais pour ma part l’œuvre du metteur en scène japonais Yasujirô Ozu

(…)

Les films d’Ozu parlent du long déclin de la famille japonaise, et par-là même, du déclin d’une identité nationale. Ils le font, sans dénoncer ni mépriser le progrès et l’apparition de la culture occidentale ou américaine, mais plutôt en déplorant avec une nostalgie distanciée la perte qui a eu lieu simultanément. Aussi japonais soient-ils, ces films peuvent prétendre à une compréhension universelle. Vous pouvez y reconnaître toutes les familles de tous les pays du monde ainsi que vos propres parents, vos frères et sœurs et vous-même.

Pour moi le cinéma ne fut jamais auparavant et plus jamais depuis si proche de sa propre essence, de sa beauté ultime et de sa détermination même : de donner une image utile et vraie du 20ème siècle.

Ces mots sont prononcés par Wim Wenders au début du film, et reflètent parfaitement l’amour que je porte au cinéma de Yasujiro Ozu. Ce cinéma incroyable d’humanité et de simplicité, où les gens vivent, en famille ou seuls, avec leurs doutes, et leur difficulté pour s’intégrer, pour être heureux malgré la pression sociale de la famille et des collègues. Je l’avais pour ma part découvert en visionnant le feu « ciné club » de Claude-Jean Philippe, et avait de suite été bouleversé par ce que je voyais. Un voyage à la fois dans un autre monde, une autre culture, et dans l’universel des sentiments et de l’émotion. Mon amour du cinéma est né devant ces longs films où ils ne se passe quasiment rien, sinon la vie qui se déroule sous nos yeux.

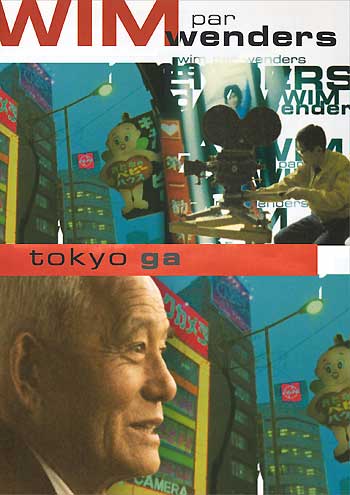

Tokyo Ga est un documentaire, une recherche d’un Japon et d’une émotion perdue. Le film date de 1985, et Wenders tente vainement de retrouver la mémoire du cinéaste auprès de proches comme l’acteur fidèle Chisu Ryu, de son assistant Yoharu Atsuta et du cinéaste Chris Marker. Il nous montre une image de Tokyo inédite : les trains, fil conducteur de tous les films d’Ozu, qui rapprochent et éloignent à la fois, les panchinkos – machines à sous bruyantes et multicolores, le golf en étage, les nourritures en plastique qui ornent les devantures des restaurants, et les ateliers dans lesquels ils sont fabriqués. Le discours de Wenders est clair : le Japon si émouvant d’Ozu a disparu, remplacé par le factice de la modernité.

Ce Tokyo Ga je l’ai revu un peu moins de dix ans après sa sortie, en compagnie de deux splendides et adorables jeunes femmes japonaises. L’une allait bientôt devenir ma compagne. Je leur avait vanté la qualité de ce documentaire, et avait été frappé par leur réaction hostile à la fin du film. « Non, Christian, Wenders n’a rien compris au Japon, il est passé à côté de l’essentiel. Tu verras, je l’espère… »

Un an après je voyais. Elles étaient toutes les deux rentrées dans leur pays, m’ayant lâchement laissé seul me débattre avec ma triste condition, et une consigne : « change ta vie, deviens sérieux, et je reviens ». Quelques mois après je débarquais à Tokyo, accompagné de Tonino, l’ami espagnol qui m’avait proposé de voyager n’importe où, un soir au téléphone, étant possesseur de billet d’avions quasiment gratuits.

Et j’ai vu et ressenti ce que Wenders avait vainement cherché sans le trouver. La famille. La mère, maitresse de maison, ironique et moqueuse, mais tellement attentive sous ses abords distants. Le père, débonnaire et paisible, à l’humour tranquille, une soixantaine incroyablement conservé dans un corps sec et nerveux. Les amies ensuite, et leur famille. Nous avons voyagé de ville en ville, de maisons en maison, toujours reçus de façon à la fois royale et pudique. Les repas incroyables, raffinés ou festifs, aux innombrables plats, et qui s’éternisent dans l’alcool. Les soirées, arrosées et bruyantes, une véritable petite Espagne asiatique. Mes nuits… J’en reparlerai sûrement. La qualité de vie, la beauté du pays, ce contraste toujours saisissant entre la ville tentaculaire et la nature sauvage, la culture et l’histoire partout présentes, le commerce et l’argent, la frivolité mélangée à la pudeur…

Un soir, mon futur beau père, à moitié ivre – alcool et saké étaient notre mode de communication préféré – nous est apparu en kimono armé d’un sabre de kendo, et s’est agenouillé devant nous, les larmes aux yeux. Il nous remerciait à sa manière d’avoir acceptés que nous passions quelques jours chez lui. Nous étions ses premiers européens, et il en était fier pour lui, sa famille et sa fille. Fier mais à genoux devant nous…

Je me méfie toujours depuis de ces documentaires désabusés sur ce que la modernité a brisé, ces « c’était mieux avant ». L’âme d’un peuple est toujours présente, elle traverse souvent le temps et les épreuves, il suffit d’ouvrir ses yeux et son cœur, rester humble et curieux. Et être au bon endroit, avec les bonnes personnes.